R7.10a-21

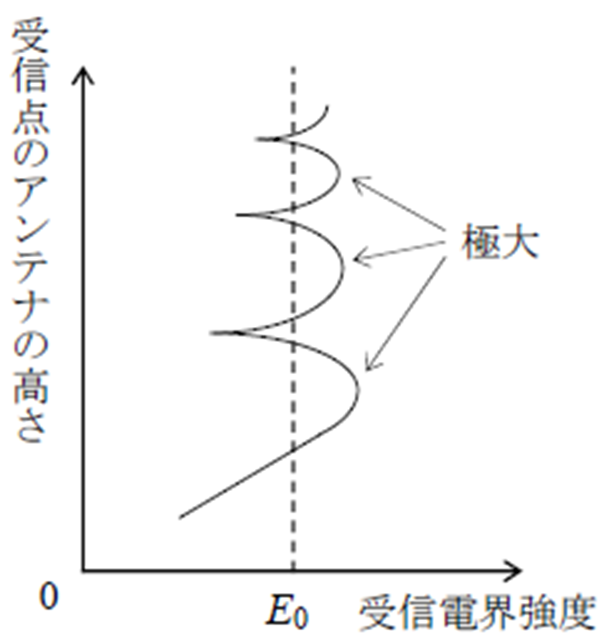

次の記述は、図に示す極超短波(UHF)帯の見通し距離内における受信電界強度のハイトパターンについて述べたものである。( )内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

(1) 受信点のアンテナの高さを変化させると、直接波と( A )との通路差が変わるため、受信電界強度は、両波の( B )によって直接波の電界強度\(E_0\)より強くなったり弱くなったりして変化する。

(2) 受信電界強度の極大値は、理論的に地表面が平滑で完全導体と仮定した場合、真数値で比較すると\(E_0\)のほぼ( C )倍となる。

A B C

1 大地反射波 干渉 \(\sqrt{2}\)

2 大地反射波 干渉 2

3 散乱波 干渉 \(\sqrt{2}\)

4 散乱波 減衰 2

5 散乱波 減衰 \(\sqrt{2}\)

解答

2 大地反射波 干渉 2

ワンポイント解説

ハイトパターンは、直接波と大地反射波の合成(干渉)により変化します。

直接波と大地反射波の2波を同位相で合成すれば、同じ波が2つなので2倍(真数)になります。

ハイトパターンのピッチは、波長(周波数)によるため、例えば

・FM放送(100MHz:周波数が低い)では、約3m間隔

\(fλ=cより、λ=\frac{c}{f}=\frac{300M}{100M}=3\)[m]

・デジタルTV放送(600MHz:周波数が高い)では、約50cm間隔となります。

\(λ=\frac{300M}{600M}=0.5\)[m]

(1) 受信点のアンテナの高さを変化させると、直接波と( 大地反射波 )との通路差が変わるため、受信電界強度は、両波の( 干渉 )によって直接波の電界強度\(E_0\)より強くなったり弱くなったりして変化する。

(2) 受信電界強度の極大値は、理論的に地表面が平滑で完全導体と仮定した場合、真数値で比較すると\(E_0\)のほぼ( 2 )倍となる。

コメント